La reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 introdujo un perfeccionamiento en las formas de control social por la vía del derecho penal de la peligrosidad. En unión con otros elementos como la interpretación habitual de doctrina y jurisprudencia del delito de escándalo público, se puede decir que las décadas de los 50 y 60 supusieron una sofisticación en la búsqueda de un control eficaz de la heterodoxia moral. Ese sustrato confluyó en el sistema de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que incidió en el tratamiento científico de cuestiones morales. ¿Cómo se llegó dicha ley? ¿Cuál fue el sustrato ideológico en el que basaba?

En la doctrina de los años cincuenta autores como Cuello Calón, Sánchez Tejerina y Federico Castejón habían redactado formulaciones más o menos elaboradas sobre un sistema de control social penal unitario, reflexionando sobre el alcance y posibilidades de las medidas de seguridad y postulando para los “incorregibles” lo que se denominaba “pena de seguridad”.

En esa apuesta por un derecho penal subjetivo y de la peligrosidad, la relación con la psiquiatría de la época se fue necesariamente estrechando. En un trabajo del año 1956, Castejón había abordado la conexión entre psiquiatría y derecho penal en el marco de un vasto programa de reforma que ya venía enunciando. El trabajo comenzaba con toda una declaración de principios: la locura (por supuesto y como suele ser habitual “según las estadísticas”) estaba creciendo exponencialmente en todo el mundo. Con cita de Royo Villanova, apunta las causas: El “descaro de ciertas modas”, las formas sombrías de la vida existencialista, “la inmoralidad de las costumbres”, la abundancia de “medios y recurso para excitar la curiosidad morbosa” y en general muchas condiciones y circunstancias propias “del progreso” (Castejón, F. 1956 ps 230-231). Partimos pues de la base de que la heterodoxia moral y “la modernidad” segregan enfermedad mental. Si en el pensamiento reaccionario español del XIX la modernidad era criminógena, en este franquismo tecnificado de los años 50, era un foco de psicopatología. El defecto moral genera patologías y las patologías mentales generan delito. Actuar sobre modas, inmoralidad, aberraciones de la modernidad se presenta así como algo eficaz para frenar la enfermedad mental y el delito. Empieza así a retomarse la idea decimonónica de que ese derecho penal de nuevo cuño está más destinado a curar que a reprimir.

El preámbulo de la Ley de 15 de julio de 1954 era, en este sentido, muy ilustrativo cuando formulaba como teleología de la reforma: “la aspiración de corregir a sujetos caídos al más bajo nivel moral. No trata esta Ley de castigar, sino de proteger y reformar”. Al añadirse como peligrosos a “…los que, de cualquier manera, perturben con su conducta opusieren en peligro la paz social o la tranquilidad pública”, se creaba también otro instrumento más para la persecución de la disidencia moral y política.

La extensión del control penal a las formas de ser no se constreñía sólo a los sujetos “peligrosos”. Formulaciones más ambiciosas lo propugnaban también para los testigos. Sáchez Tejerina en los años cuarenta , en uno de sus extravagantes trabajos, ya había expuesto cuales eran las condiciones para ser fiable como testigo en el proceso penal. El testigo es tanto más fiable cuanto mayor es su catadura moral. De este modo, el juez debía “informarse previamente” de la “moralidad, educación social y religiosa…” del testigo, la credibilidad está en “razón directa” con la moralidad (Tejerina, I. 1942. p. 592).

De hecho no deja de estar latente una cierta idea de que la sociedad debe constituirse como comunidad política en defensa de esos valores. Hay una interpelación legal y jurisprudencial a la autodefensa social frente a las desviaciones. Inveteradamente se había fijado el bien jurídico protegido del delito de escándalo público en un «substratum en que descansa la moral sexual colectiva”. La sentencia de 27 de junio de 1973 diferencia entre “La ofensa al pudor que va enfocada fundamentalmente a la moral sexual de persona concreta y determinada” y “la ofensa a las buenas costumbres ofende la moral sexual de la colectividad”, y en dicha línea se había hecho anchísimo el requisito típico de la publicidad del escándalo, convalidando actuaciones colectivas de seguimiento y verdadero espionaje de personas que llevaban a cabo “actos inmorales” en un ámbito de privacidad ( vid. STS 23 de septiembre de 1971).

Para Sánchez Tejerina, en el proceso penal no se ventilaba únicamente un hecho punible y el derecho del Estado a ejercer el ius puniendi, Esta estrechez es vista incluso con desprecio. El proceso juzga toda una manera de ser del sujeto, manera de ser que debe ser no sólo tenida en cuenta por el tribunal, sino minuciosamente investigada. (Tejerina I, 1946).

El trabajo antes citado de Castejón presenta indudable interés como ejemplo de esa configuración del derecho penal como una especie de ortopedia moral sobre los españoles. Federico Castejón había estado en relación con instituciones como la Liga Española de Higiene Mental, y no es casualidad que con cita del Dr Piga propugnase que “debe admitirse el sentido católico de la psiquiatría, o sea, la existencia de la Psiquiatría católica en materia penal” y que “El aceptar determinados principios axiológicos está en contraposición con la ortodoxia católica indispensable en la peritación psiquiátrica forense” (Castejón, F.1956, p. 232).

También en los cincuenta, un trabajo Cuello Calón defendía la posibilidad de internamientos indefinidos, la aplicación de los mismos a delincuentes incorregibles y llegaba a decir que:

“Si la indeterminación …se mira con recelo en el campo de las penas , tratándose de medidas de seguridad no existe tal prevención o existe en grado mucho menor”, especialmente en “tratamientos en forma de hospitalización”(Cuello, E. 1956, p. 17).

En el mismo año de la reforma de la LVM, también Cuello Calón discriminaba ya (centrándose en el estado peligroso de la homosexualidad) entre aquellos homosexuales que padecían defectos glandulares y psicofísicos de los “hondamente depravados”, apuntando una distinción que sería clásica en el acervo popular: el homosexual por nacimiento y por vicio. Añadía Cuello que

“La justicia exige una cuidadosa discriminación entre ambas categorías, entre los necesitados de curación y ajuste de su personalidad física, psíquica y moral y los que por su peligrosidad deben ser sometidos a eficaces medidas de protección social…”. (Cuello, E. 1954, p.501).

Predomina efectivamente la visión del homosexual como enfermo. En un artículo que publicó la Vanguardia el 20 de agosto de 1972, Joaquín Hospital, decía que:

“En efecto, el sodomita después de ser considerado como delincuente, durante largos años, castigado con penas de mutilación física, fue presentado creo que con razón, como un enfermo, me parece que primeramente por Marañón, Un poco de hormonas y normal.”

En una entrevista en el mismo periódico el 12 de mayo de 1974, un psiquiatra, a raíz de un doble asesinato en Barcelona, manifestaba que si bien era “simplista” asociar homosexualidad a misoginia, podía haber un componente homosexual en el odio a la mujer. Toda esta imaginería es más o menos coincidente con la calificación que por entonces hacía la Iglesia Católica oficial. La homosexualidad era una anomalía sexual, que se encuadraba junto al narcisismo, la hiperestesia sexual, el sadismo o el fetichismo. Se definía como “inversión sexual” y se caracterizaba porque “el instinto sólo se actúa ante el propio sexo con aversión hacia el contrario”. De modo muy parecido a la LPRS, se recomendaba (además de los consejos pastorales), una alimentación sana e higiénica y asistencia de la medicina y la psiquiatría (Marín, A. 1973, ps.459-460). El reglamento de la LRPS previó así que se tendrían en cuenta por parte de los equipos de tratamiento las peculiaridades siguientes:

“homosexuales: convendrá distinguir entre las homosexualidades causadas por proceso patológicos o circunstancias de diversa índole y las motivadas por perturbaciones en la biología del sujeto”. “Se intentará comprobar la existencia de anomalías cromosómicas en cuanto aparezcan presunciones clínicas” (art. 85).

La Gran Enciclopedia Rialp, vinculada al Opus Dei, se inclinaba también por esta visión de la homosexualidad como enfermedad:

“…es una de las perversiones más dolorosas y de mayor peligrosidad social. La atracción o comercio erótico con individuos del mismo sexo puede manifestarse de muy variadas maneras: desde la amistad apasionada, exclusivista y celopática, hasta acciones aberrantes en que se pretende incluir el placer sexual. Intervienen en ellas factores muy diversos; no hay acuerdo sobre su etiología, si bien cada vez se tiende más a interpretarla partiendo del psiquismo. El fondo psicopático, neurótico y aún psicótico de estos pacientes suele ser la regla” (Poveda, J.M. 1975, p. 274)

La declaración de estado peligroso con respecto de aquellas personas que “realizaban actos de homosexualidad” trajo consigo el internamiento indiscriminado de cientos de homosexuales, muchas veces en prisiones, bajo unas condiciones deplorables y sometidos a unos “tratamientos” durísimos. Parte de la doctrina penal española criticó la Ley, otros la aplaudieron y otros ofrecieron juicios tibios, pero en general positivos.

Así Rodríguez Devesa, tras comenzar diciendo que ser homosexual “carece de todo significado criminógeno”, remarca que “la desaprobación social de actos de esta clase es causa, sin embargo de que en múltiples ocasiones la homosexualidad se revele por medio de conductas punibles...”, y que constituye, “por la ocultación que la acompaña, un semillero de hechos punibles cuando no se encuentra refrenadas por concepciones éticas o religiosas…”. , y añade que da lugar a “chantajes de la peor especie” y a “delitos pasionales”. Añadiendo que:

“los delitos que proliferan en torno a la homosexualidad no se contraen a éstos, pues el desprecio de la ética social lleva , de ordinario , al menosprecio de las normas jurídicas de toda clase, incluidas las penales” así que “por eso, aunque no en todo caso , puede denotar un estado peligroso”(Devesa, J.M, 1973, ps 814-815).

El Preámbulo de la LPRS presentaba a la misma como orgullosa heredera de la LVM:

“Constituyó así la Ley de Vagos y Maleantes un avance técnico indudable y supuso un paso acertado e importante en la necesaria política de defensa y protección social, en cuyo campo ha producido estimables resultados”.

Continuadora por lo tanto del espíritu y los principios de la LVM, las razones que justifican la promulgación de una nueva ley se contraían a los “cambios acaecidos en las estructuras sociales”, “la mutación de las costumbres que impone el avance tecnológico” y su “repercusión sobre los valores morales”, “las modificaciones operadas en las ideas normativas del buen comportamiento social” y “la aparición de algunos estados de peligrosidad característicos de los países desarrollados”.

La ley intentaba disciplinar sujetos heterodoxos conforme a esa comentada invasión cientificista. En realidad pretendía tener, en la literalidad de la ley el

“…conocimiento lo más perfecto posible de la personalidad biopsicopatológica del presunto peligroso y su probabilidad de delinquir, asegurando a tal efecto que sus condiciones antropológicas, psíquicas y patológicas sean estudiadas por los técnicos y adecuadamente ponderadas. Investigación y valoración que parecen necesarias en el ámbito de unas normas que, por no integrar una ley penal construída objetivamente sobre hechos y tipos de delito, sino una serie de preceptos en función de determinadas categorías subjetivas de peligro, requieren inexcusablemente la prueba bien fundada del estado de peligrosidad del individuo”.

El artículo tercero ampliaba su aplicación a “… los enfermos y deficientes mentales que, por su abandono o por la carencia de tratamiento adecuado, signifiquen un riesgo para la comunidad”, y, especialmente importante, “También podrán ser sometidos a los preceptos de esta Ley los condenados por tres o más delitos, en quienes sea presumible la habitualidad criminal, previa expresa declaración de su peligrosidad social”. Se establecía, por consiguiente, una inicial presunción de que la comisión de tres delitos implicaba, ab initio, una prognosis de peligrosidad que había luego que acreditar.

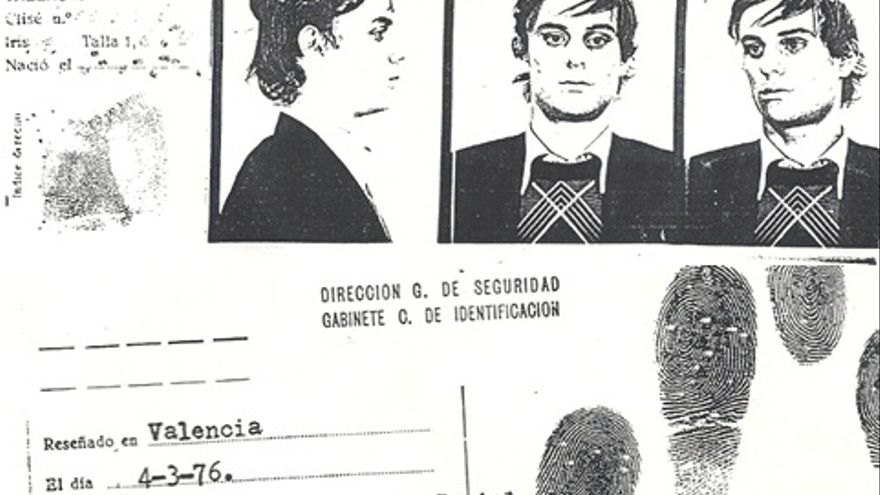

La instrucción del expediente de peligrosidad era una verdadera inquisitio sobre la personalidad y costumbres del encartado. Un intento de observación poliédrica de todo su modo de conducirse en la vida. Dejando aparte la enumeración de datos más o menos básicos de filiación, (“su identidad personal, estado, si tiene hijos o menores sometidos a tutela y sus edades, profesión u oficio, domicilio o residencia, y manera de vivir durante los cinco años anteriores”, el juez debía reclamar los “informes de conducta y antecedentes penales y policiales” y ordenar una “…investigación antropológica, psíquica y patológica del sujeto a expediente, mediante dictamen pericial médico”. Además podía (“cuando estuviese especialmente indicado”), recabar información sobre “sus factores familiares y sociales a técnicos o instituciones idóneas” y llevar a cabo las restantes diligencias de comprobación que estimase necesarias (art. 16). Toda esta información debía estar disponible para el juez en un plazo de quince días, y una vez valorada la misma debía dar traslado al fiscal para optar bien por el archivo del expediente bien por dar vista al presunto peligroso. Sólo desde ese momento podía nombrar abogado y procurador y proponer pruebas (art.17).

Por lo tanto cabía, la posibilidad de llevar a cabo una auténtica introspección en la vida de un sujeto sin que este jamás supiera de la misma. Era posible recabar una información ingente sobre el mismo para luego archivar el expediente sin que tuviera noticia de la investigación.

En lógica coherencia con los anterior, el programa de los centros de reeducación (art. 36 y ss del Reglamento) contenía la mención a un régimen alimenticio adecuado e higiénico, y al ejercicio físico “como derecho” del declarado peligroso. Estos establecimientos (Art 33) se preveían para “homosexuales peligrosos”, prostitutas, “menores de veintiún años pervertidos” e “inadaptados”. Para los alcohólicos y para los toxicómanos se establecían “casas de templanza” y los “establecimientos de preservación” estaban destinados a los enfermos mentales. En los primeros, los de reeducación, el tratamiento (con frases que son casi idénticas que las de los arts 65 y ss de la vigente Ley Orgánica General Penitenciaria) tenía como base “el estudio de la constitución, temperamento, carácter, tendencias y condicionamientos ambientales del sujeto”, e incluía la utilización de métodos “psiquiátricos y psicológicos. Las deficiencias educativas que se apreciasen (art. 37) se debían superar mediante la debida “asistencia moral” y educativa.

Teniendo en cuenta el carácter predelictual de las medidas y su duración indeterminada, la tarea de las juntas de tratamiento y de los delegados judiciales, podía ser realmente asfixiante. El delegado judicial debía conocer “lo más perfectamente posible la personalidad del asegurado”, para lo cual le eran comunicados los acuerdos del juez (art. 52). El artículo 54 establecía como “misión” del delegado “estudiar el carácter, costumbres y tendencias del vigilado, siguiendo de cerca el proceso de readaptación”. Tenía funciones incluso contemplaban que su tarea asistencial debía “favorecer sus inclinaciones favorables y oponerse a las negativas”. El delegado debía comunicar al Juez “cuantos datos contribuyan a completar el conocimiento del individuo vigilado”, llevándose dichas observaciones al expediente y resultando las mismas “reservadas para el peligroso” (art. 55).

La modernización económica y la pujanza de una incipiente burguesía católica modificaron la manera de enfocar la penalidad desde los años cincuenta. Realmente el verdadero hito jurídico penal del tardofranquismo fue la LPRS. Ya no se precisaba un derecho que negase abiertamente los presupuestos básicos del derecho penal demoliberal. La magnífica apertura que suponía el sistema dual de sanciones fue exprimida para una ideología represiva mucho más acorde con los tiempos modernos.

El tantas veces despreciado Sánchez Tejerina no vivió para ver como cristalizaban en la LPRS y su reglamento algunas de las excéntricas propuestas que había hecho en 1950, configurando un modelo de boletín que recogiera las más variopintas circunstancias del penado, por supuesto muchas de ellas extravagantes al delito mismo cometido, y todo ello para conseguir llevar a cabo una lucha “cristiana, científica e inteligente” contra la criminalidad. Los datos que a juicio de Tejerina debían formar parte de dicho documento eran si “vivía o no con su mujer”, “si tenía manceba o concubina”, “si era laborioso o con inclinación al vagabundaje”. “su vicio dominante (“¿Ebrio?, ¿mujeriego? ¿jugador?”), sus “amistades, ideas políticas y si era un hombre de acción”. Pero junto a estos datos vertía todo el acervo de un cierto cientificismo criminológico de la época, con inclusión de informaciones como las relativas a la existencia de taras “biológico hereditarias o los signos aparentes de degeneración” y la tenencia de “cara inteligente o estúpida”. Aportaba un modelo de ficha psicobiológica cuya clasificación es verdaderamente reveladora: Un apartado A) que contendría los “temperamentos. Tipos degenerativos”, y en el cual se incluirían las voces esquizoide, cicloide, epilptoide, histeroide, y paranoide. Un segundo apartado bajo la rúbrica “Vida instintiva”, y que tendría que contener datos sobre el “instinto sexual, perversiones, instinto de defensa, de nutrición y de crueldad”. Un tercer bloque sobre “caracterología” con las notas necesarias sobre “reacciones primitivas, personalidad consciente, introvertido o extravertido, asténico o esténico, y expansivo y sensitivo”. El cuarto bloque esta denominado “Conducta social” y abarca datos sobre su “constitución ética”, si es deficiente, la religiosidad, “política” e intereses estéticos y científicos. El texto del trabajo concluye con toda una declaración de intenciones: “… a los enfermos y tarados, tratarlos como lo que son , y a los viciosos y perversos , darles las enseñanzas que les reformen , y si ello no es posible , separarlos en instituciones que los inoculicen y no perturben la vida social”. (Tejerina,I. 1950, ps.190-191).

Pese a la estupefacción que causa el texto, en realidad S. Tejerina intuyó las bases de aquello que sería la verdadera pretensión de la LPRS, un esquema de control de toda la desviación del sistema de valores imperante, tratado desde el punto de vista del delito o de la enfermedad.

No obstante, toda la palabrería legal chocaba con la realidad de que el proyecto resultaba inviable económicamente, llevándose a cabo la aplicación de muchas medidas en módulos de centros penitenciarios. Se habían construido dos centros de rehabilitación de homosexuales en Huelva y Badajoz, un centro para mujeres en Alcázar de San Juan y alguna “casa de templanza”. Pero según informaba la prensa, debían destinarse 200 millones de pesetas para la creación de otros cuarenta centros. En 1975 estadísticas manejadas por la Fiscalía general del Estado referían la apertura de 6.600 expedientes, 2839 de los cuales habían concluido con sentencia condenatoria. Había comenzado el terrible drama que vivieron los “peligrosos” en el tardofranquismo, y especialmente de los homosexuales, considerados como paradigma de peligrosidad, y como tal etiquetados, excluidos (Terradillos, J.M 2020, p.63) y sometidos a este derecho penal pretendidamente moderno y curativo.

Referencias bibliográficas

Castejón de Arilaza, F (1956). El Código Penal y la Psiquiatría. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 1956 (II). 229-266.

Sánchez Tejerina, I (1942). La prueba testifical en el proceso penal. Revista General de la Legislación y Jurisprudencia (172). 588-598.

Sánchez Tejerina, I (1946). Una nueva justicia penal. Revista General de la Legislación y Jurisprudencia (180). 307-319.

Sánchez Tejerina, I. (1950) El Boletín del condenado. Revista de Estudios Políticos (52).188 a 192.

Cuello Calón, E (1956) Las medidas de seguridad. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 1956 (I). 9-33.

Cuello Calón, E (1954) Referencias históricas y de derecho comparado sobre la represión de la homosexualidad. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 1954 (I).498-502.

Royo Marín, A (1973). Teología moral para seglares. Biblioteca de Autores Cristianos. Tomo I.

Poveda Ariño, J.M. (1975) Sexualidad. Anormalidad-normalidad. Perversiones Sexuales. Gran Enciclopedia RIALP (XXI) 274-280.

Rodriguez Devesa JM (1973) Derecho Penal Español, Dykinson tercera edición.

Terradillos Basoco, J.M (2020) Homofobia y ley penal: la homosexualidad como paradigma de peligrosidad social en el Derecho penal español (1933-1995). Revista De Estudios Jurídicos y Criminológicos. UCA 2020 (1) 63-102.