Introducción

El 13 de marzo de 2020, el Presidente del Gobierno comparecía ante los medios de comunicación para informar de que el Consejo de Ministros iba a adoptar medidas legales extraordinarias dirigidas a paliar la preocupante evolución de la pandemia originada por el COVID-19[1]. Al día siguiente, se aprobaba el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria. Las disposiciones más relevantes y con mayor repercusión para la vida de las personas, como es sabido, fueron la declaración del confinamiento de toda la población en sus domicilios y la suspensión de toda actividad económica y social no esencial. Estas medidas serían de obligado cumplimiento a partir del sábado 15 de marzo a las 00:00 horas.

En las horas que transcurrieron desde que el Presidente anunció estas medidas hasta la entrada en vigor de las mismas se sucedieron una serie de comunicados, tanto de agencias públicas como privadas, que vaticinaban un recrudecimiento de la violencia de género durante el periodo de reclusión domiciliaria. El propio Ministerio de Igualdad mostraba su preocupación en una nota de prensa en la que presentaba un Plan de Contingencia con medidas de carácter estratégico y operativo dirigidas a prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas para las víctimas de violencia de género derivadas del confinamiento[2]. Estas disposiciones fueron finalmente aprobadas el 31 de marzo mediante el Real Decreto-ley 12/2020 de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Esta norma incorporaba medidas destinadas al mantenimiento y adaptación de los servicios de asistencia integral y protección, estableciendo acciones organizativas dirigidas a garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a la protección de las víctimas. El Real Decreto advertía en su Exposición de motivos que «Las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo, como se ha venido demostrando con motivo de situaciones parcialmente análogas, como los periodos vacacionales sin situación de permanencia en domicilios, periodos en los que se disparan los casos de violencia de género». Según Lorente-Acosta (2020), este mayor riesgo se debe a que «las circunstancias del confinamiento potencian los factores de riesgo de violencia de género individuales y sociales, al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y la denuncia», algo que, continúa este autor «tiene como consecuencia directa el aumento de esta violencia».

Junto a estas medidas de carácter general, el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas adoptaron otras de carácter complementario con las que se trataba de proteger y asistir a las víctimas durante el confinamiento (ver Ruiz-Pérez y Pastor-Moreno, 2021).

Los datos de la violencia de género durante el confinamiento y el Estado de Alarma

Los datos en el Gráfico 1 muestran que en el primer trimestre y, en mayor medida, en el segundo, se produce un descenso muy importante en el número de denuncias registradas por violencia de género con respecto a los años anteriores. En lo que se refiere al primer trimestre, se observa que en los años anteriores se registraron de media 40.138 denuncias, mientras que en el mismo periodo del año 2020 la cifra desciende a 36.185, lo que supone una disminución del 10%. En el segundo trimestre observamos un desplome de más del 17%; en el tercero, el descenso apenas llega al 2%; mientras que en el último se vuelve a producir una caída de más del 10%.

Como se puede apreciar, los resultados quedan muy lejos de los pronósticos realizados, y reflejan, sin ningún lugar a dudas, un descenso drástico en el número de denuncias registradas por violencia de género, especialmente durante el segundo trimestre.

Posibles explicaciones del descenso de las denuncias durante este periodo

Todo lo anterior exige buscar explicaciones que permitan precisar o justificar las razones por las que se habría producido este significativo desplome en las denuncias de violencia de género durante la vigencia del Estado de Alarma. A continuación, se hace un esfuerzo en esta línea, aunque, lógicamente, sin agotar todas las posibles fuentes de explicación.

La violencia de género por exparejas

Una revisión de las medidas aprobadas (y, sobre todo, de su justificación) indica que las previsiones se realizaron pensando solamente en los supuestos de violencia de género entre parejas convivientes. Sin embargo, según los datos de la Macroencuesta de Violencia de Género de 2019[1], las victimizaciones a manos de exparejas son bastante más frecuentes. El propio Informe de la encuesta pone de relieve la gran diferencia que existe entre la violencia revelada por la pareja actual (el 1,6% de las mujeres que tenían pareja) y la expareja (el 17,1% de las que habían tenido pareja en el pasado). Por lo tanto, una primera razón tentativa de esta reducción podría encontrarse en el descenso de casos de violencia ejercida por exparejas (y parejas) con las que no se convive (ver pp. 14-23 del Informe), que, como veremos a continuación, se podría deber a circunstancias derivadas de las restricciones a la movilidad adoptadas en el Real Decreto.

La cifra oculta

En un Congreso monográfico titulado «El rol de la policía durante la pandemia» celebrado los días 23 y 24 de septiembre del presente año en la Universidad de Extremadura, varios mandos policiales de alto rango con responsabilidades en materia de violencia de género argumentaban que este brusco descenso de denuncias era debido a un incremento consustancial de la cifra oculta derivado de la situación de confinamiento. No es infrecuente que se recurra al fenómeno de la cifra oculta para justificar un aumento o descenso de (una determinada forma de) delincuencia. Cuando hay interés en sostener que la delincuencia ha aumentado, se tiende a argumentar que se ha reducido la cifra oculta (por las razones que sean). En sentido contrario, se suele argüir que la cifra oculta ha aumentado. Cualquiera que sea el caso, la mayoría de las veces son afirmaciones que no vienen acompañadas de pruebas empíricas que las justifiquen, por lo que estaríamos ante suposiciones o reflexiones más o menos especulativas.

De partida, es importante destacar que ya hace dos siglos Quetelet (1835, p. 82) apuntaba a una relación casi invariable entre las ofensas conocidas y juzgadas y la suma total desconocida de los delitos cometidos. En este sentido, la justificación de que la cifra oculta ha aumentado durante el confinamiento, sin haber hecho lo propio la cifra oficial, sería poco verosímil a la luz de este hecho bien conocido y documentado.

Es más, si revisamos el Informe antes citado, podremos observar cómo el porcentaje de mujeres que denuncian las agresiones a la Policía es de por sí ínfimo en los supuestos en los que el agresor es la pareja actual (5,4%); desde luego bastante menor que cuando es la expareja (23,7%). Por lo tanto, por más que hubiera aumentado la cifra oculta (entre parejas actuales), el escaso margen ya de por sí existente no sería a priori suficiente para explicar este desplome tan pronunciado en las denuncias. Tampoco se aprecia un reajuste en los meses posteriores al confinamiento (ver Gráfico 1) que permita explicar, tal y como sugiere Lorente-Acosta (2020), que la no interposición de denuncias por violencia de género durante el confinamiento sería consecuencia de la dificultad o imposibilidad material de denunciar durante este periodo.

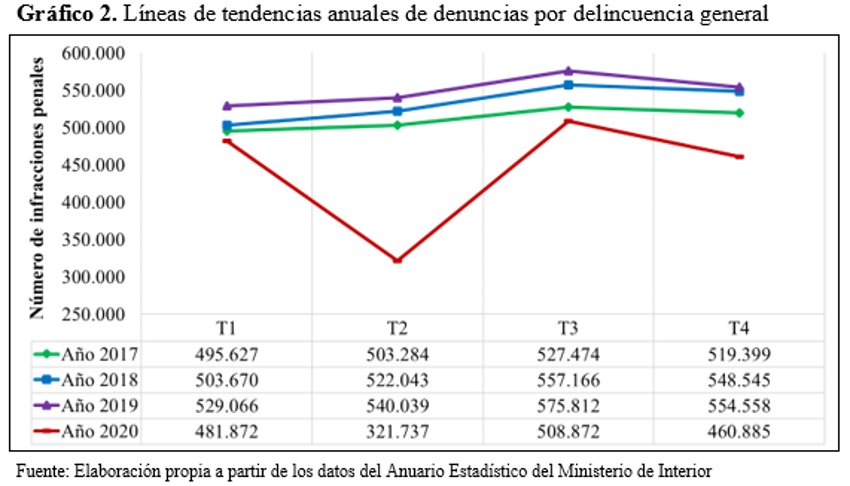

A las consideraciones anteriores se puede añadir que, como se puede fácilmente apreciar en el Gráfico 2, los datos sobre delincuencia general revelan una tendencia prácticamente idéntica a la mostrada con respecto a la violencia de género. De esta forma, no parece muy plausible que estemos ante escenarios diferentes que se expliquen por causas independientes, ni que se pueda afirmar que la caída en el total de las infracciones penales se explique (también) por el aumento de la cifra oculta derivada del confinamiento.

En definitiva, todo parece indicar que se habría producido un importante descenso de casos de violencia de género durante la vigencia del Estado de Alarma, especialmente durante el segundo trimestre, que coincide con la etapa más dura del confinamiento.

Actividades rutinarias: oportunidad y delito

Uno de los enfoques más populares en nuestro país y que mayor atención ha recibido es el de la Teoría de las Actividades Rutinarias (Cohen y Felson, 1979). Como es ampliamente conocido, se trata de una teoría de la victimización que pone el foco de atención en la oportunidad. De acuerdo con esta tesis, para que un delito tenga lugar deben concurrir en el espacio y en el tiempo: a) un ofensor motivado; b) un objeto apropiado (víctima); y c) ausencia de guardianes capaces. Este planteamiento sería prometedor para explicar la caída de casos por violencia de género entre (ex)parejas no convivientes, que ya hemos visto que es donde esta forma de violencia es más frecuente. Y es que el confinamiento habría contribuido al distanciamiento personal (derivado de la reclusión y de las restricciones de la movilidad) entre ofensores motivados (maltratador) y objetos apropiados (victimas propicias), así como a un incremento de guardianes capaces (más policías en la calle vigilando el cumplimiento del Estado de Alarma). También existe margen para pensar que, según estar teoría, la reducción de casos de violencia de género entre convivientes se deba al aumento de guardianes capaces en el hogar, por ejemplo, al permanecer también en el mismo otros miembros de la familia (hijos, padres…) y/o encontrarse igualmente en sus domicilios los vecinos de las viviendas adyacentes.

Fricciones, tentaciones y otras formas de frustración

La Teoría de la Acción Situacional (TAS) propuesta por Wikström parte de que el delito es el resultado de un proceso de percepción-elección (modelo situacional) que encuentra su origen en algún tipo de motivación. La teoría contempla dos tipos de motivaciones: tentaciones (u oportunidades) y fricciones (o provocaciones). Aparte de la motivación, los elementos determinantes para esta teoría son la persona (sus propensiones relevantes), el entorno (sus inductores relevantes), la situación (el proceso de percepción-elección que surge de la interacción persona/entorno) y la acción, (que es un posible resultado del proceso de percepción-elección) (Wiström y Treiber, 2009). Así pues, el acto violento sería, según estos autores, el resultado de la exposición de un individuo con propensión criminal (baja moralidad y bajo autocontrol) a un entorno criminógeno (caracterizado por ofrecer mayores oportunidades y generar más fricciones, así como por ofrecer menor disuasión). De esta manera, las restricciones a la movilidad habrían afectado a las motivaciones, al contexto y, en consecuencia, a la situación, especialmente en los supuestos de violencia de género por (ex)parejas no convivientes (al reducir, entre otras, las oportunidades para la violencia y algunas fuentes de fricción de carácter externo). Con respecto a las pareja convivientes, podrían haber disminuido igualmente algunas fuentes de fricción internas (dado que, por ejemplo, el maltratador ya tendría todo el control que necesita sobre la víctima), así como haber aumentado los controles tanto externos (por las razones vistas en el párrafo anterior) como internos (al haberse reducido el acceso a inhibidores del autocontrol como drogas o alcohol).

Interacción social, conflicto y violencia

Un planteamiento muy interesante a la vez que intuitivamente sencillo es el propuesto por Felson (2002). Este autor parte de un principio muy extendido en nuestra disciplina y es que, tal y como sostenía Aristóteles [Ética Nicomáquea, p. 1.097], «el hombre es por naturaleza un animal social»; le encanta vivir en sociedad con otros seres humanos. Por eso, nos agrupamos en familias, comunidades y Estados, y, además, hablamos e interactuamos.

Felson señala que dentro de la familia existe un alto nivel de interacción y contacto personal. Los miembros de la familia pasan mucho tiempo juntos, en ocasiones conviven, comparten las mismas fuentes de frustración y deben afrontar problemas y retos comunes. Todo ello favorece que emerjan más oportunidades para las disputas y el conflicto, y que, a mayor abundamiento, estas se vuelvan más intensas en (algunos) procesos de separación, especialmente cuando existen litigios abiertos (de carácter familiar y económico) y/o una gran carga emocional. En estos casos, además, no se puede evitar la interacción personal, incluso en supuestos de elevada conflictividad (p. ej., al tener hijos comunes u otros intereses compartidos). Según este autor, la interdependencia personal y la necesidad de tomar decisiones conjuntas en estos casos generan más posibilidades de conflicto de intereses y de daño recíproco.

De acuerdo con este planteamiento, la explicación sobre cualquier forma de violencia es aparentemente sencilla: las interrelaciones sociales producen conflicto y el conflicto, a veces, deriva en violencia. En este sentido, siempre según Felson, la violencia de género es el resultado del alto nivel de interdependencia derivada de las relaciones de pareja, ya que existen más fuentes de conflictividad dentro de la familia, son más difíciles de evitar, más intensas y tienen mayor repercusión sobre los intereses propios.

Las restricciones a la movilidad derivadas del Estado de Alarma y, especialmente, del confinamiento, se tradujeron en una importante reducción de las interacciones sociales, disminuyendo así la conflictividad social y, por ende, la violencia. Esta situación es palpable entre las (ex)parejas no convivientes, lo que explica la pronunciada caída de denuncias. Si observamos la tendencia del número de denuncias correspondiente al año 2020 (Gráfico 1), comprobamos que ya en el primer trimestre se observa un descenso -que coincide con la primera parte del confinamiento (del 15 al 31 de marzo)-, este descenso resulta especialmente agudo en el segundo -que concuerda con la parte más severa del mismo (del 1 al 21 de abril) y con la etapa de desescalada (a partir del 22 de abril). En el tercer trimestre se recupera eso que llaman la nueva normalidad, que va aparejado de un mayor nivel de interacción social y de la consecuente recuperación en las tendencias de denuncias vistas en los años anteriores. En el último trimestre, llega la segunda ola y con ella el endurecimiento de las medidas e implantación del toque de queda (de mediados de octubre a finales de diciembre), con la consecuente reducción de la libertad deambulatoria de los ciudadanos. Aquí se vuelve a producir una recaída en el número de denuncias registradas. Por lo tanto, a la luz de las tendencias observadas, vemos que existe una correlación cuasi perfecta entre la implantación de medidas restrictivas -lo que se traduce en menos interacciones sociales, etc.- y la reducción del número de casos o denuncias registradas por violencia de género. Entre las parejas convivientes, quizá, se hayan reducido también los casos de violencia de género debido a que, siguiendo este enfoque, la interacción social se habría limitado a la permanencia de los miembros de la pareja en el hogar, eliminándose así elementos de conflictividad derivados de actividades cotidianas tanto propias, como, especialmente, ajenas (v.g., de las relaciones de la mujer con el resto de sus familiares y/o de su entorno laboral, social…).

Conclusiones

Los datos aquí mostrados no parecen dejar dudas de que durante el Estado de Alarma y, especialmente, durante el confinamiento, se ha producido una drástica caída de denuncias por violencia de género. Los pronósticos iniciales que auspiciaban un aumento considerable de este tipo de violencia no solo no se han cumplido, sino que, han ido justamente en la dirección contraria. Ya hemos mencionado que la principal razón de esta caída de denuncias se podría deber a que la violencia ejercida por exparejas (y parejas) con las que no se convive se habría reducido considerablemente, siendo esta las más frecuente y, además, la que más se tiende a denunciar (ver Informe Macroencuesta). La situación con respecto a la violencia de género entre convivientes, sin embargo, resulta más problemática, ya que, aunque las previsiones apuntaban a un aumento de casos, los datos aquí mostrados no permiten conocer con rigor si este ha tenido lugar. Para ello sería necesaria una macroencuesta igual o similar a la de 2019. En este trabajo se ha argumentado que la violencia de género entre convivientes (y, en consecuencia, las denuncias) también podría haberse reducido durante el Estado de Alarma.

En definitiva, ya hemos mencionado que no parece razonable pensar que el socorrido recurso a la cifra oculta pueda justificar por sí solo esta pronunciada caída de denuncias. Una explicación más consistente apunta a que las restricciones a la movilidad derivadas del confinamiento y del Estado de Alarma habrían traído una reducción de oportunidades, fricciones, exposición criminógena e interacción/conflictividad social (familiar, laboral, etc.,), así como un aumento de (ciertos) controles, tanto internos como externos. Todo ello se habría traducido en un descenso de casos de violencia de género, especialmente, merece la pena insistir, entre no convivientes.

Referencias

Cohen, L. E., y Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American sociological review, 588-608.

Felson, R. B. (2002). Violence & gender reexamined (Vol. 21). Washington, DC: American Psychological Association.

Quetelet, A [1835] 1984. Research on the propensity for crime at different ages (2ª ed.), (trad. S.F. Sylvester). Cincinnati, OH: Anderson.

Lorente-Acosta, M. (2020). Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento. Revista Española de Medicina Legal, 46(3), 139-145.

Ruiz-Pérez, I., y Pastor-Moreno, G. (2021). Medidas de contención de la violencia de género durante la pandemia de COVID-19. Gaceta sanitaria, 35(4), 389-394.

Wikström, P. O. H. y Treiber, K. (2009a). Violence as situational action. International Journal of Conflict and Violence, 3(1), 75-96.

[1] Ministerio de Igualdad. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Gobierno de España. Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 (consultado el 20 noviembre de 2021). Disponible en: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf [Ver Capítulo 1 (páginas 14 23) y Capítulo 10 (páginas 105-114) del Informe].

[1] Presidencia del Gobierno. Gobierno de España (consultado el 20 de noviembre de 2021). Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/130320-sanchez-declaracio.aspx.

[2] Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis del coronavirus. 2020 (consultado el 20 de noviembre de 2021) Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/170320-covid-viogen.aspx.