Décadas de películas de Hollywood han conseguido crear en la ciudadanía estadounidense y, por extensión, en la del resto del mundo libre, la visión de sus Tribunales federales como la punta de lanza del progreso en materia de todo tipo de derechos civiles y personales. Quizá por eso el borrador de la sentencia en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (que, salvo hecatombe, revocará antes de que acabe el mes de junio Roe v. Wade, la decisión que desde hace medio siglo da cobertura -con matices- al aborto como derecho constitucional), ha sido recibido con tanta sorpresa.

Sin embargo, cualquier analista objetivo que conozca la historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sabe que, con contadas excepciones (concentradas sobre todo durante un breve periodo del siglo XX), ese órgano ha estado más bien en la retaguardia de la lucha por la protección de los derechos de las minorías, de las mujeres y, en general, del ciudadano medio frente al poder público (federal o estatal) o frente a las corporaciones privadas.

Fue ese mismo Tribunal Supremo el que en 1857, en Dred Scott v. Sanford, afirmó que “los negros no estaban incluidos, y no había intención original de que fueran incluidos, bajo la palabra “ciudadanos” en la Constitución y por lo tanto no podían reclamar ninguno de los derechos y privilegios que dicho instrumento provee y asegura para los ciudadanos de Estados Unidos.” Fue necesaria una Guerra Civil y dos enmiendas constitucionales para conseguir que una atrocidad semejante fuera expurgada de la legalidad.

Fue ese mismo Tribunal Supremo el que, en 1896, tras décadas de decisiones que socavaron la igualdad de derechos entre ciudadanos de ambas razas que en teoría se había conseguido a raíz de esa misma Guerra Civil, remató el proceso dictando Plessy v. Ferguson, una Sentencia que afirmaba que las leyes sureñas de segregación racial no violaban la Constitución siempre que las instalaciones para ambas razas fuera “de igual calidad”, algo que no era remotamente cierto en 1896 y no lo fue nunca durante las décadas subsiguientes.

Fue este mismo Tribunal Supremo el que en 1905 dictaminó en Lochner v. New York que una ley del Estado de Nueva York que establecía límites de trabajo de diez horas diarias o 60 semanales para los panaderos violaba la libertad de contrato establecida en la Decimocuarta Enmienda de Estados Unidos (como lógica extensión de esa doctrina absurda, en 1923 el Tribunal dictaminó en Adkins v. Children’s Hospital que la legislación federal que establecía un salario mínimo para mujeres y menores en el Distrito de Columbia era inconstitucional).

Tuvo que llegar un terremoto como la Gran Depresión para que el Tribunal Supremo empezara a adoptar una interpretación algo menos misérrima de los derechos contenidos en la Constitución. E incluso cuando Franklin Delano Roosevelt tuvo la ocasión de nombrar a ocho de los nueve magistrados del Tribunal, con el fin declarado de designar a magistrados que permitieran la adopción de políticas públicas más proteccionistas respecto de los derechos de los trabajadores en la economía, la Corte continuó dictando en otros ámbitos algunas de sus Sentencias más desastrosas, como Korematsu v. United States (1944), que validó la orden ejecutiva que autorizó el internamiento de decenas de miles de estadounidenses de origen japonés que vivían en la Costa Oeste, por razones de “urgencia militar”.

El único periodo verdaderamente liberal de la historia del Tribunal se inició de manera más bien casual, cuando el presidente Eisenhower, en sus propias palabras, “cometió dos errores, y ambos se sentaron en el Tribunal Supremo”. El nombramiento de Earl Warren en 1953 y de William Brennan en 1956, que se unieron a los jueces más liberales nombrados por Roosevelt y a los jueces liberales nombrados por Kennedy y Johnson posteriormente, abrió una ventana de oportunidad mínima (en concreto, una ventana que duró entre siete y quince años, entre 1954 y 1969 o entre 1962 y 1969, dependiendo de la generosidad en el cómputo) durante la cual el Tribunal Supremo dictó Sentencias que, entre otras muchas cosas:

- declararon inconstitucionales prácticas aborrecibles como la segregación racial o la prohibición del matrimonio interracial,

- provocaron la desaparición de la versión norteamericana de los antiguos “distritos podridos” ingleses (distritos electorales con poblaciones radicalmente diferentes),

- protegieron los derechos de los acusados frente a los abusos de las acusaciones (el caso más importante continúa siendo Gideon v. Wainwright, de 1966, en el que el Tribunal determinó que la Constitución de Estados Unidos otorga a los acusados en procedimientos penales derecho a la asistencia jurídica gratuita si no tenían medios para sufragarla),

- ampliaron los márgenes de la libertad de expresión, particularmente en lo que respecta a la libertad de prensa, las opiniones impopulares, la restricción de las leyes contra la obscenidad, etc, con una visión amplia de la Primera Enmienda de la Constitución.

La respuesta conservadora a ese breve período expansivo del alto Tribunal se articuló en dos fases: una primera, durante la presidencia de Richard Nixon, en la que éste se esforzó en nombrar magistrados “de ley y orden”, que contuvieran lo que, desde el punto de vista conservador, eran una serie de decisiones excesivamente favorables a imputados, acusados o reos. El paradigma del choque entre los nuevos magistrados nombrados por Nixon y los que ya eran miembros del Tribunal con anterioridad fue Furman v. Georgia, una sentencia de 1972 en la que, por un voto de cinco a cuatro (con los cuatro magistrados nombrados por Nixon en la minoría), el Supremo acordó una moratoria para la pena de muerte (que en 1976 fue cancelada, precisamente tras el nombramiento de un quinto magistrado -John Paul Stevens- que votó a favor de la cancelación, aunque luego se pasó años lamentando su voto e intentando contrarrestarlo).

Sin embargo, los jueces nombrados por presidentes republicanos a principios de la década de los setenta no tenían una visión particularmente rígida en relación con otras cuestiones ligadas a las libertades individuales, particularmente en el ámbito del aborto, y por eso no resulta sorprendente que en 1973, Roe v. Wade saliera adelante con una cómoda mayoría de 7 a 2, en la que cinco de los jueces de la mayoría habían sido nombrados por presidentes republicanos (tres por Nixon).

Sólo la progresiva conquista del Partido Republicano por parte de los movimientos evangélicos (particularmente sureños), radicalmente opuestos al aborto, provocó que el Tribunal adoptara una postura cada vez más radical en relación con esta cuestión.

Tras la victoria de Ronald Reagan en 1980 y de George H.W. Bush en 1988, los líderes evangélicos exigieron a la Casa Blanca que los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo fueran antiabortistas que se comprometieran a revocar Roe. Una mezcla de compromisos políticos previos (en el caso de Reagan) y de errores de juicio (en el caso de Bush padre) retrasaron la revocación del precedente.

En 1992, una ley de Pennsylvania dirigida a impedir abortos en el Estado fue objeto de revisión constitucional por parte del Tribunal Supremo en Planned Parenthood v. Casey. Tras doce años de presidencias republicanas, seis de los nueve jueces del Supremo habían sido nombrados por Reagan y Bush padre, y Byron White, juez nombrado por Kennedy, seguía siendo un firme antiabortista. En teoría, Roe debía ser revocada por una mayoría inversa a la que la había aprobado: dos votos contra siete.

Sin embargo, cuando llegó el momento de votar, además de Harry Blackmun y John Paul Stevens (jueces anteriores a la revolución conservadora de los ochenta) tres de los jueces nombrados por Reagan y Bush padre (Sandra Day O’ Connor, Anthony Kennedy y David Souter) se manifestaron a favor de mantener el núcleo esencial de Roe v. Wade (considerar que existía un derecho constitucional al aborto), aunque restringieron el acceso al mismo.

Sin embargo, los conservadores evangélicos no se desanimaron, y durante el cuarto de siglo siguiente, usando organizaciones creadas específicamente con tal fin (principal entre todas, la Sociedad Federalista) continuaron llenando la judicatura federal en sus niveles inferiores de magistrados antiabortistas, a la espera del momento en que pudieran alterar definitivamente las mayorías en el Tribunal Supremo. Y ese momento llegó finalmente durante la presidencia de Trump, cuando la retirada de Anthony Kennedy y su sustitución por Brett Kavanaugh en 2018 y la muerte de Ruth Bader Ginsburg en 2020 y el nombramiento de Amy Coney Barrett en su lugar instauraron una mayoría de al menos cinco magistrados (seis, incluyendo al presidente, Roberts) contrarios al aborto en general, y desde luego al aborto como derecho constitucional.

Ahora bien, resulta ingenuo pretender que esos mismos magistrados se vayan a detener allí. Dado que buena parte de la fundamentación del borrador de sentencia filtrado hace unas semanas se basa en que no existe un derecho a la privacidad personal en el ámbito de la Constitución, numerosas Sentencias dictadas en décadas pasadas por el Tribunal Supremo con base en ese principio están en peligro, incluyendo cosas que hoy damos por sentadas: por ejemplo, el derecho a comprar anticonceptivos con libertad, reconocido en Griswold v. Connecticut (1965) o el derecho a contraer matrimonio por personas homosexuales, reconocido en Obergefell v. Hodges (2015) por una mayoría de cinco a cuatro, mayoría que hoy muy probablemente es minoría en ese mismo Tribunal Supremo, dados los nombramientos efectuados por Donald Trump desde entonces.

La visión extremadamente restrictiva que la actual mayoría republicana en el Tribunal Supremo tiene de los derechos contenidos en la Constitución pone en peligro muchas otras Sentencias dictadas antes de 2018: la pena de muerte no sólo continuará vigente, sino que se volverá a aplicar a menores de edad y a retrasados mentales, porque las mayorías que las vetaron en Roper v. Simmons y Atkins v. Virginia también desaparecieron con los nombramientos efectuados por Donald Trump.

En cambio, lo que volverá es la visión de un Gobierno incapaz de promover políticas públicas dirigidas a aliviar la situación de los más desfavorecidos o a luchar contra el cambio climático: la nueva mayoría republicana nos devolverá a la era Lochner, anterior al New Deal, impidiendo que las agencias gubernamentales puedan controlar las actuaciones contaminantes de las empresas o los abusos de las mismas contra sus empleados. Asimismo, debilitará tanto como pueda el derecho a la libre sindicalización de los trabajadores, y en general, la acción de los sindicatos (como en la reciente sentencia Janus v. AFSCME).

Pero quizá lo más preocupante es si existe hoy en el Tribunal Supremo una mayoría dispuesta a defender la democracia en caso de actuaciones subversivas contra la misma, particularmente por parte del Partido Republicano, que nombró a seis de los nueve miembros actuales del Tribunal. Si en 2024 hay una elección ajustada, y los gobernadores y secretarios de Estado republicanos se niegan a certificar las victorias del candidato demócrata a la Presidencia en sus Estados, ¿qué garantía tenemos de que el Tribunal Supremo se ponga del lado de la democracia? (y eso sin tener en cuenta las informaciones recientemente publicadas que muestran que la mujer del juez Thomas alentó activamente un golpe de Estado tras las elecciones de noviembre de 2020).

Los antecedentes no son precisamente alentadores: el Tribunal determinó ya en Rucho v. Common Cause (2019) que carece de poder para combatir el gerrymandering, la práctica en virtud de la cual los partidos políticos dibujan los distritos al Congreso para que favorezcan sus intereses. Asimismo, ya había revocado la Sección Quinta de la ley de Derechos Civiles de 1965 en Shelby County v. Holder (2013), dando rienda suelta a los parlamentos estatales sureños (republicanos) para que volvieran a poner en práctica de forma más o menos sutil las maniobras dirigidas a diluir -ya que no impedir- el voto negro, que fueron moneda de cambio durante la era previa a Martin Luther King.

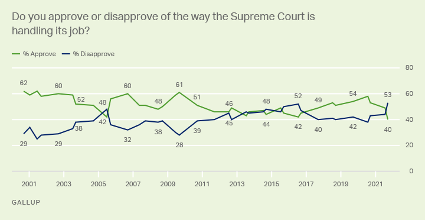

Frente a un Tribunal Supremo partidista y desbocado, las posibilidades de reacción son muy escasas: los Magistrados tienen cargos vitalicios, y la mayoría esperará pacientemente a retirarse a que haya un Presidente y un Senado republicanos, algo para lo que lo único que se necesita es una crisis económica durante una presidencia demócrata, como está ocurriendo ahora mismo. Las apelaciones a la reforma constitucional del Tribunal son una pérdida de tiempo y energía, porque los republicanos jamás van a renunciar a una ventaja adquirida como la que poseen en estos momentos. Y aunque el prestigio del Tribunal está cada vez más degradado, como se puede ver en esta encuesta de Gallup, está por ver que eso genere una reacción dentro del propio Tribunal que permita que sus decisiones gocen de mayor consenso. La Corte Suprema en estos momentos está tan polarizada como la sociedad norteamericana, y es, más que nunca, un órgano político, con una mayoría que obra como el brazo judicial del Partido Republicano.